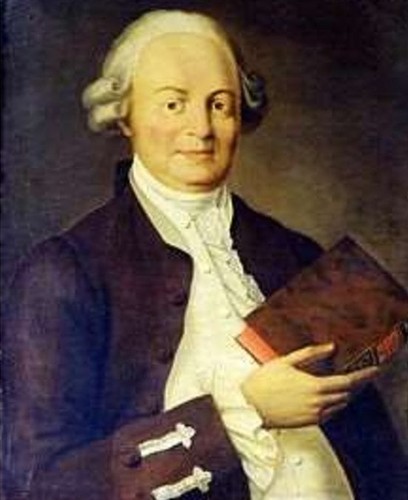

6 августа 1768 года умер Василий Тредиаковский.

Даже не знаю, с чем это сравнить…

Представьте , что вы с друзьями, в закрытой комнате, ищете в темноте выход. И тут находится один, кто проламывает брешь, через которую все вы выходите на простор. Но при этом браните этого одного за то, что и брешь маловата, и края остры…

Вот так и Василий Тредиаковский. Он был первый поэт, кто вывел русскую литературу из тесной комнаты средневековья на простор эпохи Просвещения. Да, в стихах он был неуклюж, но его исторической задачей и не было входить в число корифеев. Его задачей было подать новые способы самовыражения в возможностях нового русского языка. Очень точно значение Тредиаковского для русской поэзии означил Вадим Шефнер:

«Поэтом нулевого цикла

Я б Тредьяковского назвал».

Всей своей судьбой Василий Кириллович наперёд оплачивал судьбы идущих за ним поэтов. Он первым взял на себя карму ещё не родившихся в веках стихотворцев, и первым заплатил за талант по главному счету.

«И чем черней его работа,

Чем больше он претерпит бед —

Тем выше слава ждёт кого-то,

Кто не рожден ещё на свет»

(Вадим Шефнер)

Тредиаковский родился в Астрахани, среди бесчисленных рукавов дельты Волги. И кажется — в притоках судьбы он мог выбрать тот путь, который сделал бы его скромным чиновником на окладе. Или священником, как повелось в его фамилии. Но он, словно в наказание самому себе, пошёл по главному руслу. Хотя в самом начале пути ещё Пётр Первый, увидев упрямого мальца в Астрахани, обрёк его одной фразой : «Вечный труженик. А мастером никогда не станет».

Сегодня мы даже представить себе не можем, что до Тредиаковского в русской литературе не было деления на жанры. Не было отдельно прозы и отдельно поэзии.

По сути, и литературы-то, в нынешнем понимании слова, не было. Было монастырское риторическое письмо в подбор — остатки, ошмётки утраченной грандиозной языческой культуры, с её великим «Словом», былинами и сказами. Это и была та самая запертая комната, в которой к 18-му веку уже не вмещалась народившаяся новая русская словесность.

И, как Пётр прорубил для России окно в Европу, так Тредиаковский для русских поэтов прорубил ход в новую культурную реальность.

А что сам Василий Кириллович?

А сам он не торопился выйти из запертой комнаты. Он, оставшись в рамках того самого риторического письма, пытался использовать в нём открытые им приемы и способы. Получалось тяжеловесно. И скоро его ученики обошли учителя. Тот же Александр Сумароков, став на тот самый «нулевой цикл» Тредиаковского, скоро построил собственный поэтический особняк. И это была уже современная поэзия, в которой заблистал великан Ломоносов, куда пришла вся предпушкинская Плеяда.

А Тредиаковский уже при жизни оказался забытым и забитым. Его били в прямом смысле. Над ним издевались цари, заставлявшие дворню, в наказание, читать его «Телемахиду».

Василий Кириллович покорно нёс свой крест. Когда его добивали критики — он уходил в переводы. Надо помнить, что он был просвещённейшим человеком. А, как скажет много позже Антон Павлович Чехов, в России человек — «чем культурнее — тем несчастней». И Тредиаковский без ропота нёс клеймо плохого поэта.

Но это очень хороший поэт. Просто надо читать его, зная особенности силлабического стиха, привнесённого в русскую литературу им же, уметь пользоваться его гекзаметром. И тогда стих его заиграет. Как вот здесь :

«Видеть все женски лицы

Без любви беспристрастно;

Спознать нову с девицы

Учинять повсечасно;

Казать всем то ж учтивство,

Всё искать свою радость.

Такову то любимство

Даёт в жизни всем сладость!»

… Тщетно искал я нынче в программах эфира упоминаний о Тредиаковском. Великий и могучий русский язык не помнит о своём родителе. И я, в меру скромных возможностей, восполняю потерю:

-Василий Кириллович! Через века славлю Вас! Отсюда видно, как, вопреки пророчеству Петра, вы стали великим мастером!

Тяжело было творить в эпоху Михаила Васильевича Ломоносова, конкуренция большая, но я бы поставил их в один ряд, потому что теоретические работы обоих в равной степени повлияли на стихосложение, и того, что вывел Василий Кириллович, на данный момент осталось больше.

Волею судьбы несколько раз доводилось проводить «Час поэзии» в школах для старшеклассников и в учреждениях для коллектива работников. Конечно, уместить рассказ о поэзии в 60 минут невозможно, но хотелось попытаться увлечь слушателей классической литературой. Начинал своё выступление всякий раз вопросом: «Где, по-вашему, родилась русская поэзия?» Естественно, в ответ называли Москву или Санкт-Петербург. После некоторой паузы я заявлял: «Родина русской поэзии — Астрахань!» Суждение, конечно, спорное. Но если человек, который впервые на Руси ввёл понятие «поэзия» и заложил теоретические основы русского стихосложения (т.е. научил писать стихи), родился и вырос в Астрахани, то почему бы не считать наш город родиной русской поэзии?

«Теория о трёх стилях» Михаила Васильевича очень долго имела своё влияние,(почти век) и переломить эту традицию с огромным трудом смог только Пушкин, (и то его очень долго не признавали, и считали такой слог чуть ли не кавалеристским, топорным и очень простым, потому что похоже писали ветераны войны 1812 года)он, дал новый виток развития, возродил и улучшил стилистику, Василия Кирилловича, выведя её из тени, так скажем. Пока это происходило, имя нашего земляка несколько затерялось в истории. Таков был литературный процесс, ничего не поделаешь, а во всём остальном Вы правы, Анатолий Николаевич.

P.s. Это как споры о том, кто изобрёл радио… Или как известный физик Максвелл высчитал диапазон инфракрасного излучения, а потом, лет через двадцать, его открыли (только вот не помню, может даже и он сам, но аналогия просматривается)

прошу прощения за запятые, перестраивал предложение на ходу. Больше так не буду.